【建売住宅】郊外の新築一戸建は売れていないのか?建売氷河期の実態と負けない資産性

今回のテーマ『建売氷河期!今、郊外の新築は本当に売れていないのか?』

【建売住宅】郊外の新築一戸建は売れていないのか?建売氷河期の実態と負けない資産性

早速ですが、本日のテーマはこちらです。

『建売氷河期!今、郊外の新築は本当に売れていないのか?』

今回も非常に興味深いテーマですね。

田中先生、本日もよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

- 執筆者:田中 勲

(宅建士、ホームインスペクター、FP) - YouTube – 田中勲の『不動産の知恵袋』

- -田中勲│こんな建売住宅は買うな

- Instagram – ゼロシステムズ|田中勲

- 専門家プロファイルを見る

※記事はラジオ収録用の原稿を元に要約しております。そのためYouTube動画と内容が異なる部分がございます。

郊外の新築一戸建ての売れ行き

昨年くらいから「郊外では建売住宅の売れ行きが鈍化している傾向にある」と言われていました。

自分自身も新築一戸建ての購入を検討していて、先日も田中先生と一緒に鴻巣市内の分譲地を見させてもらいましたが、売れ残っている雰囲気の現場も結構ありましたよね。

市場の現状と地域差

今、郊外の新築一戸建て市場は、売れている現場と売れ残っている現場の差が非常に激しいんです。

現場によって売れ行きにすごく差がありますよね。

先日、複数の不動産会社の社長さんたちと、お話する機会がありまして、

「最近の売れ行きはどうですか?」とたずねたところ、

「郊外は、さっぱり売れないね~」とか「田舎は動かないよ」

という感じの返答をされることが多かったです。

やっぱり郊外は厳しいんですね。

そうですね。

特に関東以外の地方でさらに郊外になるとその傾向は顕著で「中古も新築も非常に売れ行きが悪い」とのことでした。

地方で、さらに郊外となると厳しそうですね。

一方で「郊外でも利便性がいいエリアは売れている」と言う社長さんも、結構いらっしゃいました。

そうなんですか!?

はい。そうなんです。

関東地方の新築一戸建ての売れ行きは回復基調にあるんです。

以下は、レインズが公表した『新築一戸建ての市況データ』を元に、直近半年間の平均値を前年同期と比較した表です。

新築一戸建ての市況データ

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 | 所感 |

|---|---|---|---|---|---|

| 東京都 | +33.0% | +3.5% | +6.1% | +2.9% | 郊外寄りで区画にゆとり、 建物も広がり高級化寄りの回復局面。 |

| 神奈川 | +47.5% | +1.7% | +2.1% | +0.3% | 緩やかな郊外シフト+価格じわ上げ。 売れ行きも堅調。 |

| 埼玉 | +40.6% | +1.3% | +5.2% | -0.1% | 土地は拡大、建物は横ばい。 中価格帯の郊外分譲が牽引。 |

| 千葉 | +84.1% | +6.7% | -2.7% | -0.9% | 小型高値。 都市部 / 駅近系が強く、単価上昇で押し切る。 |

| 茨城 | +124.8% | +0.9% | -1.2% | -0.5% | 反動を伴う急回復。 手の届く小さめプラン中心で価格は安定。 |

| 栃木 | +86.0% | +7.8% | -1.2% | +1.2% | 都市寄りでも広め間取り×高付加価値が伸長。 単価強い。 |

| 群馬 | +126.0% | +5.2% | +1.9% | -1.1% | 郊外で土地は広め、建物はコンパクト。 単価上昇で採算確保。 |

解説お願いします!

承知しました。

- ・郊外の建売は二極化(好調な現場と売れ残りの差が大きい)

- ・地方かつ郊外は中古・新築ともに弱含み

- ・利便性が高い郊外は例外的に堅調

- ・関東の新築一戸建ては回復基調

- ・レインズ市況データで直近半年と前年同期を比較予定

東京都と首都圏の動向

それでは、まず、東京都のデータから見てみます。

東京都の回復と高級化の兆候

■東京都の市況データ

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | +33.0% | +3.5% | +6.1% | +2.9% |

前年同期と直近半年を比較すると・・・

・販売件数:33%増

・平均価格:3.5%増

・土地面積:6.1%増

・建物面積:2.9%増

です。

価格 / 面積ともに前年を上回っているということから、東京都内の新築一戸建ては高級化に向かっていると言えます。

値段が高くなっても売れているとは、さすが都内。需要がありますね。

首都圏の販売回復と郊外 / 都市部の二極化

ただ、これは都内だけでなく、首都圏の新築一戸建て市場は総じて売れ行き回復の局面にあります。

販売件数は全県で前年比でプラス。

中でも北関東(茨城 / 群馬)は100%超の伸びで、V字回復ですね。

■茨城 / 群馬 の販売件数

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 茨城 | +124.8% | +0.9% | -1.2% | -0.5% |

| 群馬 | +126.0% | +5.2% | +1.9% | -1.1% |

凄い回復ですね!

■北関東のV字回復と反動需要の整理

昨年は『建売氷河期』と揶揄されるほど、茨城 / 栃木 / 群馬 は、落ち込みが大きかったので、その反動を含みつつも、実需が明確に戻っていることが分かります。

関東全域の価格上昇と主因(建築費・価格転嫁)

価格は関東全域で値上がりしています。

中でも、東京 / 千葉 / 栃木 / 群馬は、前年比3.5%~7.8%と大きく値上がりしています。

■価格が値上がりしているエリア

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | +33.0% | +3.5% | +6.1% | +2.9% |

| 千葉 | +84.1% | +6.7% | -2.7% | -0.9% |

| 栃木 | +86.0% | +7.8% | -1.2% | +1.2% |

| 群馬 | +126.0% | +5.2% | +1.9% | -1.1% |

ずいぶん値上がりしていますね。どうしてなんでしょう?

新築一戸建ての場合、一番の要因は、建築費高騰の煽りですね。

やっぱりそうですよね・・・。

建築費高止まりの中で少しずつですが、価格転嫁できるようになってきたので、建売住宅としての採算を確保する動きになってきました。

価格転嫁しても売れる、強い需要がある。

ということですね。

そういうことです。

土地面積の変化が示す『郊外シフト』と『駅近シフト』

立地を見ると、土地面積の変化がわかりやすい指標と言えます。

東京 / 埼玉 / 神奈川 / 群馬 は土地面積が大きくなっていることが分かります。

■東京 / 神奈川 / 埼玉 / 群馬 の土地面積は拡大

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | +33.0% | +3.5% | +6.1% | +2.9% |

| 神奈川 | +47.5% | +1.7% | +2.1% | +0.3% |

| 埼玉 | +40.6% | +1.3% | +5.2% | -0.1% |

| 群馬 | +126.0% | +5.2% | +1.9% | -1.1% |

・東京:6.1%増

・神奈川:2.1%増

・埼玉:5.2%増

・群馬:1.9%増

これは、ひと区画あたりの面積が広くなっているということですか?

そうですね。

しかし調べてみると、各分譲地の土地面積って、それほど変わっていないんです。

土地面積が大きくなっている要因は『土地の広さにゆとりがある郊外エリアが売れている』データの厚みが増した結果なんです。

なるほど。

一方で、千葉 / 茨城 / 栃木 は、逆に土地面積が小さくなっています。

これは、都市部や駅近などで、一区画あたりの面積が小さい物件の供給が増えている結果です。

■千葉 / 茨城 / 栃木 の土地面積は縮小

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 千葉 | +84.1% | +6.7% | -2.7% | -0.9% |

| 茨城 | +124.8% | +0.9% | -1.2% | -0.5% |

| 栃木 | +86.0% | +7.8% | -1.2% | +1.2% |

建物面積の傾向:ゆとり間取りの回帰とコンパクト化

ということは、

・土地面積が大きくなっている 東京 / 埼玉 / 神奈川 / 群馬 → 郊外の売れ行きが伸びてきている。

・土地面積が小さくなっている 千葉 / 栃木 / 茨城 → 都市部や駅近エリアの売れ行きが伸びてきている。

という事なんですね。

■東京と栃木は建物面積が増えている

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | +33.0% | +3.5% | +6.1% | +2.9% |

| 栃木 | +86.0% | +7.8% | -1.2% | +1.2% |

おっしゃる通り、建築費高騰にもかかわらず建物面積が大きくなっています。

建物面積は、

・東京都内:2.9%増

・栃木県:1.2%増

です。

ゆとりある間取りへの回帰が進んでいるのでしょう。

■千葉/ 茨城 / 群馬 は建物(面積)がコンパクト化

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 千葉 | +84.1% | +6.7% | -2.7% | -0.9% |

| 茨城 | +124.8% | +0.9% | -1.2% | -0.5% |

| 群馬 | +126.0% | +5.2% | +1.9% | -1.1% |

逆に、千葉 / 群馬 / 茨城 では、建物がややコンパクト化され、価格を抑えている傾向にあります。

■埼玉は建物面積にほぼ変化無し

| 地域 | 販売 件数 | 平均 価格 | 土地 面積 | 建物 面積 |

|---|---|---|---|---|

| 埼玉 | +40.6% | +1.3% | +5.2% | -0.1% |

埼玉は建物面積に、ほぼ変化なしです。

なるほど。

- ・東京都は販売 / 価格 / 土地 / 建物 いずれも上昇し高級化傾向

- ・首都圏は全県で販売件数が回復、北関東はV字回復

- ・価格上昇の主因は建築費高騰と価格転嫁の進展

- ・土地面積拡大=郊外の売れ行き増 縮小=都市部 / 駅近の動き

- ・建物面積は東京・栃木で拡大、千葉 / 群馬 / 茨城 でやや縮小、埼玉は横ばい

首都圏の売れ筋と郊外の虫食い状態

首都圏の需要復調と売れ筋の二極化

レインズの市況データからは、首都圏の新築一戸建ては需要が復調する兆しがみられます。

特徴として、

・都市部や駅近物件は、小型化して高級化していく傾向があります。

・郊外では、一区画あたりの面積が広がって、ゆとりある仕様になってきています。

このように差別化された物件が売れているようです。

この2つが売れ筋って感じですね。

建築費の高止まりが続く限り『郊外で広く』『都市部で小さく』という戦略が、しばらく続くと考えられます。

ですが、郊外でも売れ残っている分譲地って結構ありますよね。

それらは、どうして売れ残っているんでしょうか?

郊外の供給過多と『虫食い状態』

郊外の中でも、さらに郊外になると、需要が激減します。それと、分譲地が多いエリアになると、売れ行きが『虫食い状態』になります。

売れ行きが虫食い状態?それは、どういう状態ですか?

例えば、飯田グループやケイアイスター不動産、さら地元系のビルダー。色々な会社が同じ町内で、5棟現場や10棟現場など、複数分譲していることってあるじゃないですか?

ありますね。うちの近所でも、飯田グループや地元系のファイブイズホームとか、たくさん分譲していますよ。

そうです。そうなると郊外ではすぐに供給が需要を上回ってしまうんです。

家を欲しがっている人よりも、売り物件の方が多くなってしまう状態ですね。

そういうことです。

各分譲地内で、売れている区画もあれば、売れ残っている区画もでてきてしまう。そういう状態を『虫食い状態』と表現しています。

なるほど。確かにうちの近所の現場でも、売れている区画と売れ残っている区画、虫食い状態で売れています。

どの区画から売れるか:最高値と最安値が先行

どの区画から売れていくか、傾向はあるんですか?

ちょっと話は、逸れるかもしれませんが、教えてもらえませんか?

もちろんです。

だいたい最初に売れる区画は、価格が一番高い区画か、一番が安い区画のどちらかです。

一番高い区画は、道路付けや陽当たりなどの条件が最も良い区画です。条件が最も良い区画は、建物が建つ前の更地の段階で売れてしまうことがあります。

そして近所に住んでいる方が購入することが多いですね。

近所に住んでいて、そのエリアの良さを熟知しているのでしょうね。

一番安い区画は、地形が旗竿地のような、比較的、道路付けや陽当たり条件が悪い区画であることが多いです。しかし価格が安いので、分譲開始の初期段階で売れてしまうことが多いです。

このような区画を購入する人は「元々の資金計画よりも予算オーバーだけど、その区画ならなんとか手が届く」と言う感じの方が購入されることが多いです。

区画条件よりも、立地状況を優先した感じですね。

そういうことですね。

- ・首都圏は需要が復調。都市部は小型・高級、郊外は広さ・ゆとり志向

- ・郊外のさらに外縁や分譲過多エリアは需要不足で虫食い状態になりやすい

- ・最初に売れるのは条件最良で高い区画か、最安の区画になりやすい

- ・高条件区画は更地段階でも成約しやすく、近隣居住者の購入が多い

- ・最安区画は条件劣後でも価格要因で初期に売れ、予算超過層の受け皿になる

人口減少下での住宅需要と空家リスク

中長期トレンドと購入エリア選定の視点

今、自分(中島)は、郊外で新築一戸建てを探しているじゃないですか?

去年はマイカーを購入して、今度は家を購入とは、中島さんも忙しいですね!

確かにそうですね。

人口減少と需要の中長期見通し

でも、そこで気になることがあるのです・・・「将来は人口が減少する」と言われているじゃないですか?

はい。人口が減少すると住宅需要が落ちます。

そこなんです。

「去年より新築一戸建ての売れ行きが回復している」と言われても「これは一時的な回復なんじゃないか?」って心配になるんです・・・

そうですね。中長期的に見ると住宅需要は下がる傾向にあります。

2050年の人口見通しと空家率の上昇

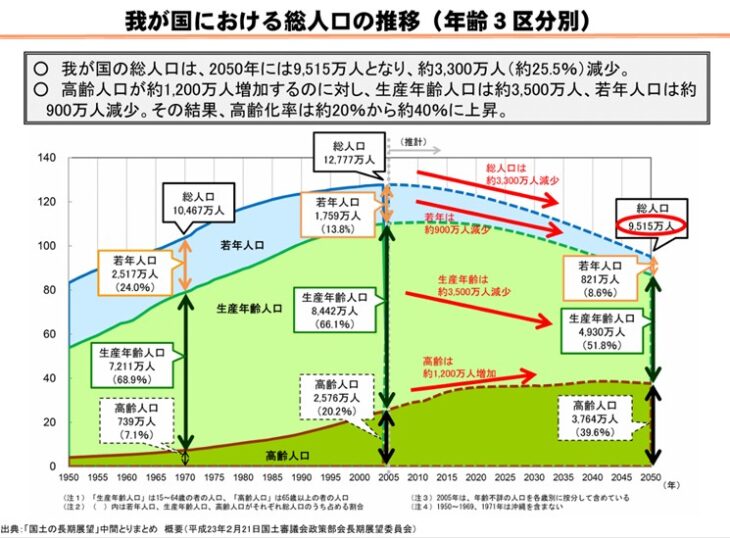

総務省のデータによると、今から約25年後の2050年の人口は、9,515万人と約25.5%減少すると言われています。

どうせ買うなら価値が落ちにくいエリアを購入したいです。

人口が減少するということは、空家が増えるということです。

引用:総務省 – 空き家数及び空き家率の推移-全国(PDF)

また、NRI野村総合研究所によると、『2030年代には、日本の空家率は30%を超える可能性がある』というデータもあります。

30%って3軒に1軒ですか!?

3軒に1軒が空家ということですから、自分の家を中心に、どちらか片方のお隣さんが空家状態ということになります。

それって、空家だらけじゃないですか?

統計の読み方:全国一律ではなく地域差

これは、あくまでも統計的なお話です。

人口減少と同様に、日本全国で均一に空家が増えるわけではありません。

確かにそうですよね。

- ・人口減少は中長期で住宅需要を押し下げる

- ・2050年にかけて人口約25.5%減の見通し、空家率は上昇余地

- ・現時点の空家率は約13.8%、将来30%超の試算もある

- ・空家増加は全国一様ではなく地域差が大きい

- ・購入価値維持にはエリア選定が重要(需要が残る地域を見極め)

コンパクトシティと誘導区域

政府が進めている少子化対策の成果がでるのは数十年後です。即効性はありません。

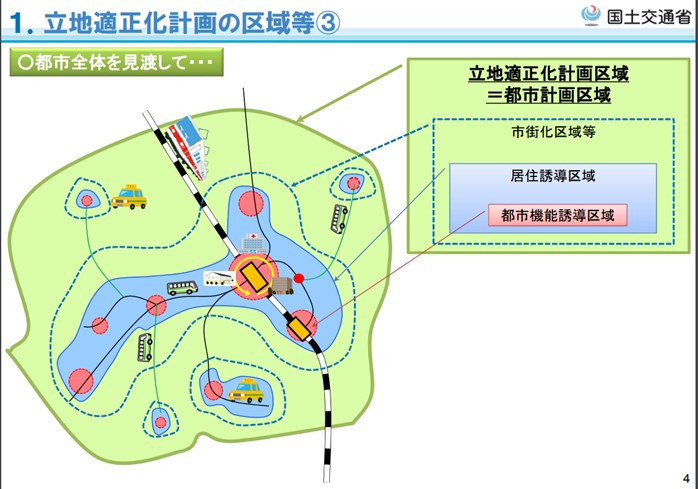

そこで自治体単位では人口減少対策として『コンパクトシティ化』を行なっているです。

『コンパクトシティ』というのはよく聞く言葉ですね。

そうですね。

人口が減少している自治体では、戦後の高度経済成長期やバブル経済のときのような税収はありません。

ですので、市内をくまなく公共インフラを整備し、維持管理をすることはままなりません。

そこで市区町村は、人が住んで欲しいエリアと、住んで欲しくないエリアを分けています。

それが、『居住誘導区域』と『都市機能誘導区域』です。

誘導区域の考え方(居住誘導区域 / 都市機能誘導区域)

居住誘導区域 と 都市機能誘導区域

居住誘導区域内や都市機能誘導区域内であれば、将来的にも公共インフラの整備や維持が継続されることになります。インフラが維持されるエリアであれば、住宅需要が維持されることに繋がります。

なるほど。これから建売住宅を購入する人は、その物件の立地が居住誘導区域内かどうかで、資産性の持続可能性を判断できるということですね。

居住誘導区域の物件を選ぶべき理由↓

不動産の価値が「上昇」するエリアと「下落」するエリアの見分け方を解説!

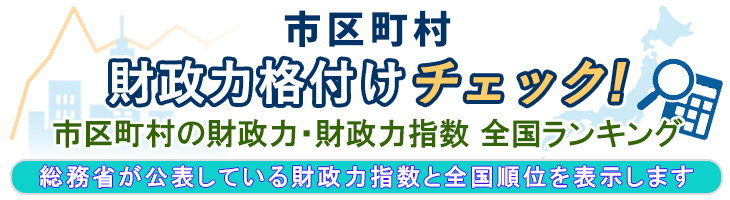

自治体の体力を見る指標:財政力指数

とは言っても、税収だけで公共サービスを賄える自治体は、殆どありません。

これは『財政力指数』というデータを見ればわかるのですが、殆どの自治体は赤字で『地方交付税交付金』に頼っている現状です。

そうでしたよね。【市区町村 財政力 格付けチェック】で市区町村名を入れれば、その自治体の財政力がひと目でわかるんですよね。

そうです。お金持ちの市区町村か、貧乏な市区町村かが、すぐわかります。

市区町村 財政力 格付けチェック はこちらです

- ・少子化対策は即効性がなく、自治体はコンパクトシティ化で対応

- ・『居住誘導区域』『都市機能誘導区域』はインフラ維持の目安

- ・立地が誘導区域内なら将来的な需要維持につながりやすい

- ・多くの自治体は財政力が弱く、地方交付税に依存

- ・購入前に財政力指数や誘導区域の確認が有効

これから買う人のエリア選定

購入エリア選定の基本方針

人口は減っていく。空家は増える。自治体もお金がない。

では、これから新築一戸建てを買う人は、どんなエリアを選べばいいんですか?

先程もお話したように、

・居住誘導区域や都市機能誘導区域のエリア内を選ぶ

・自然災害のリスクが低いエリアを選ぶ

と言うことです。

ハザードマップは要チェックですね。

■大手チェーン店も需要の目安となります

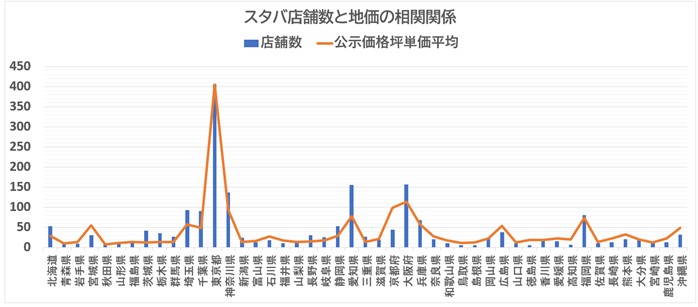

スターバックス店舗数と地価の相関関係

それと、徒歩圏に大手チェーン店のスーパーやドラッグストア、カフェなどがあるエリアは強いです。

大手チェーン店が出店する際の市場調査は、綿密かつコストをかけて行なっています。

そうですよね。

具体的には、どういうチェーン店があればエリア的に強いですか?

スターバックス / イオン / マツモトキヨシ / ユニクロ / しまむら / 成城石井 とかですかね。

確かに!そういうお店があれば、大丈夫そう感じがしますね。

スターバックス店舗数と地価の相関関係について詳しく↓

【2025年!建売不況到来】10年後でも価値が下がり難い郊外の一戸建てエリアの見極め方!

- ・誘導区域(居住・都市機能)内を優先

- ・ハザードマップで災害リスクが低い場所

- ・徒歩圏に大手チェーンがある生活利便エリア

- ・大手出店=需要見込みの客観指標として活用

- ・誘導区域 × 防災 × 利便性の重ね合わせで資産性を確保

まとめと購入指針

今回のお話をまとめますと・・・

- ・昨年は『建売氷河期』と言われるほど、新築一戸建ての売れ行きが鈍化していた。しかし、今年に入って首都圏においては売れ行きが回復してきた。

- ・中長期的に見ると人口減少の影響で空家は増加する。将来的には3軒に1軒が空家になると言われている。

- ・人口減少も空家増加も、日本全国で均一に起こるのではない。需要のないエリアから、人口減少 / 空家増加 していく。

購入エリアの判断基準(3つのポイント)

ではどいうエリアを買えばいいんですか?

ポイントは3つです。

- 1.居住誘導区域や都市機能誘導区域

- 2.災害リスクが低いエリア

- 3.大手チェーン店が出店しているエリア

みらい価値診断と参考ページの案内

まさに【みらい価値診断】のセオリー通りということですね。

みらい価値診断 はこちらです

そういうことです。

みらい価値診断を使えば、そのエリアの将来の資産性を数値で判断できます。ぜひ、試してみてください。

また「どこから、どこまでが郊外なんですか?」という感じのご質問をされます。それについては、以下のページで詳しく解説しています。

どこからが郊外か↓

【不動産市場】2026年秋!売れ残る郊外!そもそも..どこからどこまでが郊外なのか?売れない土地の見極め方を解説!

今回は、以上とさせていただきます。

本日も勉強になりました。

田中先生ありがとうございました。

ありがとうございました。

SNSからも質問を受け付けております

ゼロシステムズお役立ちツール

以下のツールを使うことで、住宅ローン審査や金利の計算などが簡単にシミュレートできます。

- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)

- ・新規の借り入れで比較

- ・借り換えで比較