【建売住宅】老いる街の寿命●●歳が限界!?

~高齢化すすむ郊外に一戸建てを買っても資産性は大丈夫か?~

【建売住宅】老いる街の寿命●●歳が限界!?

老いる街

高度経済成長期に生まれた郊外の住宅団地の中には、建物の老朽化が進み、街そのものが老いてゴーストタウン化している街も存在しています。

住んでいる人が歳をとるのと同様に、その街も歳をとっていきます。

住宅を購入するときには、予算 / 広さ / 利便性 これらに加えて、最近では 資産性 も考慮して物件を選ぶことが、大切だと言われています。

今回は、老いていく街の寿命にどう向き合っていくか。深掘り解説していきます。

- 執筆者:田中 勲

(宅建士、ホームインスペクター、FP) - YouTube – 田中勲の『不動産の知恵袋』

- -田中勲│こんな建売住宅は買うな

- Instagram – ゼロシステムズ|田中勲

- 専門家プロファイルを見る

※記事はラジオ収録用の原稿を元に要約しております。そのためYouTube動画と内容が異なる部分がございます。

今回のテーマ『老いる街~住みやすさと資産性~』

今回のテーマは『老いる街~住みやすさと資産性~』です。

街が老いるというのは、非常に興味深いです。

田中先生。今回も宜しくお願いします。

よろしくお願いします。

街にもライフサイクルがある

中島: まず、街が老いるとは、どのような事なのでしょうか?

田中: 『街にも人間と同様にライフサイクルがある』ということです。

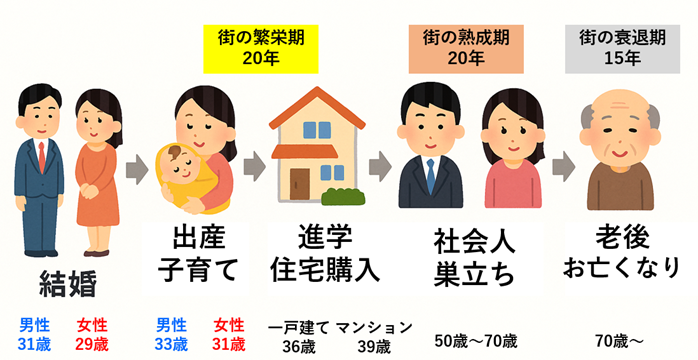

まず、人のライフサイクルを見ていきましょう。

人の一生 ライフサイクル

田中:

多くの人が、結婚/出産/子育て の、いずれかのタイミングで住宅を購入します。

そして、小学校/中学校/高校/大学 へと進学して、子供が社会人となり、結婚し家を巣立っていきます。

やがて老後を迎えて、人は亡くなっていきます。

中島: ちょっと寂しくなりますね。

田中:

そうですね。

でも、この人生のサイクルをベースに、街の寿命を考えることができるのです。

中島:

なんだか面白くなってきました。

ぜひ、教えてください。

街も人と同じく歳をとる

街にも人と同様にライフサイクルがある―この着眼点から、街の『老い』を読み解いていくのが今回のテーマです。

住宅の購入から始まり、子育て/進学/独立/老後 といった人生のサイクルが街全体にも影響を与えるという考え方です。

住宅購入はライフイベントのタイミングに続く

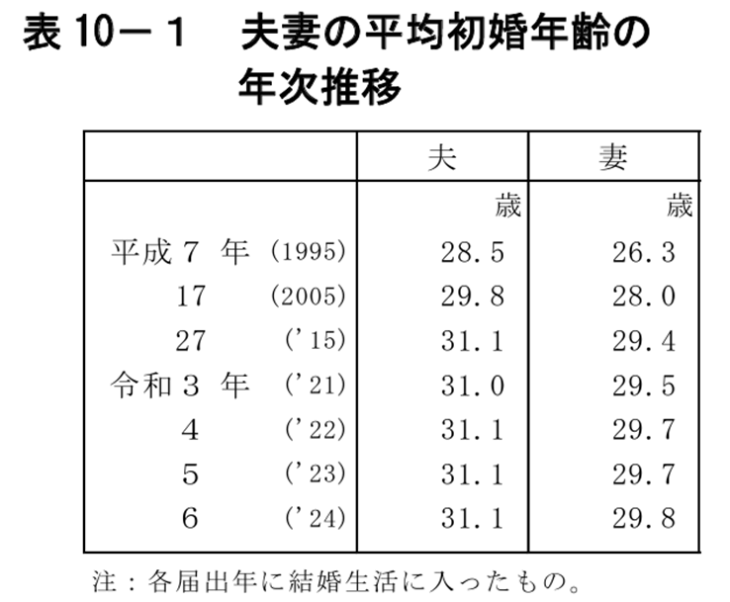

引用:厚生労働省 – 令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況 (PDF)

田中:

日本人の平均結婚年齢を見てみます。

厚生労働省のデータのよると、男性は 31.1歳、女性は 29.8歳ということです。

そして、同じく厚生労働省のデータで、第1子を出産する女性の平均年齢は31歳です。

中島: ということは、第1子が産まれるときの夫の平均年齢は 32〜33歳ということですね?

田中: そういうことですね。

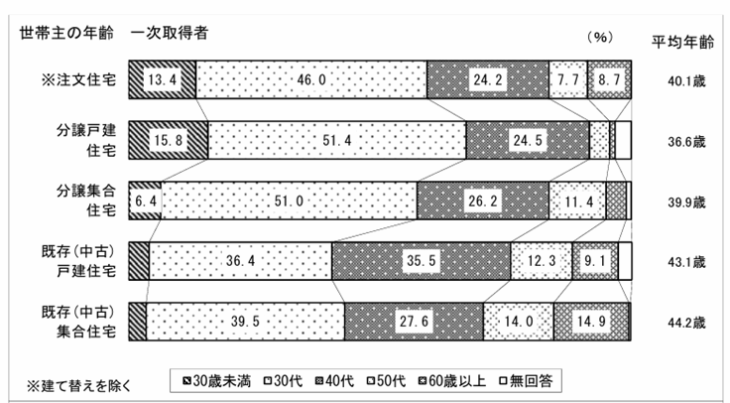

ここからが本題で、住宅を購入する時の平均年齢は、国土交通省のデータによると・・・

引用:国土交通省 – 令和5年度 住宅市場動向調査 報告書(PDF)

- 新築の建売住宅(分譲戸建住宅):36.6歳

- 新築マンション(分譲集合住宅):39.9歳

従って、夫でいうと33歳くらいで子供が生まれて36歳で新築の建売住宅を購入する。

そのころは、子供が3〜4歳だから、やんちゃ盛りで、賃貸だと手狭になって、家が欲しくなります。

中島: 新築マンションを買う人は、40歳一歩手前くらいの人が多いんですね。

田中:

そうなんです。

いずれにしても、子供が小学校に上がるか、上がらないかのタイミングで住宅を購入するという方が圧倒的に多いのです。

厚生労働省のデータによれば、日本人の平均結婚年齢は男性31.1歳、女性29.8歳。第1子出産は女性が平均31歳で、夫は33歳前後と推測されます。

住宅を購入するタイミングはこの後です。

国土交通省の統計によると、新築建売住宅の購入平均年齢は36.6歳、新築マンションは39.9歳となっており、子どもが小学校に上がる頃に「そろそろ家を…」と考える家庭が多いようです。

結婚・出産というライフイベントに続く形で、住宅の購入が起こります。

多くの家庭では、子どもが就学するタイミングで持ち家を検討する傾向があり、厚生労働省や国土交通省のデータがこれを裏付けています。

教育期間から見える『街の成熟』

田中:

小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年へと、順調にいけば合計16年。

場合によっては、浪人や留年。

優秀な子は、医学部や大学院に行くかもしれません。

お子さんが2人いれば、やはり、社会人まで20年かかります。

気付けば、結婚25周年の銀婚式。

自分の年齢は、50代半ば60歳となるというわけです。

子どもの教育期間は、小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年で順調に進めば16年。浪人や大学院進学などを考慮すると、20年近く家族でその地に住み続ける計算になります。

この約20年の暮らしが、街の構成や雰囲気を作り上げていきます。

そして、子どもが独立する頃、親世代は50代半ばから60歳。

街もまた、人口構成の変化や住宅需要の変化を迎えることになります。

街も住民と一緒に歳を取る

田中: 歳をとっていくのは、自分たちだけではありません。近所の住民も歳をとるということです。

中島: 確かにそうですよね。

田中: 問題は、大規模開発された住宅団地の新築一戸建てや新築マンションは、同じような年齢層の人達が同時に入居しているということです。

- 30代でマイホームを購入して、子供の年齢層も同じくらい。

- そして、同じように年齢を重ねて、社会人になる。

- その頃には、50代60代、そして、子供が結婚して、巣立っていく。

- その頃には、周り近所も一斉に70代の高齢化。

更に、数年経つと、人によっては、病気を患って、病院や施設に入る人が出てきます。

そうなると、その街には、空地や空家が出てきて、コミュニティとしての活気が失われていきます。

個人が歳を重ねるのと同様に、近隣住民も同じように歳を取り、地域全体が一斉に高齢化するという現象が起きます。

特に同時期に 開発/分譲 された住宅地では、住民の年齢構成が似通うため、街全体が一気に成熟し、やがて衰退へ向かう傾向があります。

街にもある『繁栄→成熟→衰退』のサイクル

田中:

かつてニュータウンとして大規模に開発された住宅地は、今、そのサイクルで一斉に老いてきました。

現在、一見良さそうな住宅団地でも、40年も経過すると住民は老いていき、街全体も老いていきます。

中島: 具体的には、何年くらいのサイクルなのでしょうか?

田中: 結婚平均年齢、出産平均年齢、住宅購入時の平均年齢、これから計算すると30歳~50歳までの約20年が子育て期となり、住宅地としては賑やかな繁栄期です。

50歳~70歳までの20年は、子育てが終わって身体の自由が利く人が多く、住宅地としては成熟期を迎えます。

70歳になると、高齢化により病気を患ったり、身体の自由が利かなくなり、人によっては病院や施設に入る人が出てきます。

そして、日本人の平均寿命は男性で81歳、女性で87歳です。

住宅地としては、空家も増え始め、衰退が進みます。

・街の繁栄期 約20年:30歳~50歳(子育て期)

・街の熟成期 約20年:50歳~70歳(自由の利く老後)

・街の衰退期 約15年:70歳~85歳(自由が利かなくなる老後)

このように推移していきます。

一斉入居されたエリアでは、街全体が同じリズムで老いていくのです。

建物は長持ちしても地域の衰えは止めにくい

田中:

30代でマイホームを購入して、家の築年数が40年経過するころには、ご自身の年齢は70歳を超えている人が殆どです。

現代では、新築時に手抜き工事やミス工事などの欠陥が無ければ、建売住宅であっても50年くらい余裕で長持ちします。

とは言え、施工不良があり築10年足らずで解体したという欠陥住宅もあります。

しかし住む人の高齢化によって、街そのものの活力が失われるケースが増えています。

築年数と住民構成、両面からの検討が必要です。

ライフサイクルと共に街も動く

田中:

先程のライフサイクルでいうと、築40年以上の家が増えると、街の衰退期に入り始めます。

40年前に一斉に入居したような大規模な開発の住宅街は、住民が一斉に歳をとりますので、街も衰退期に進みます。

これは、地方の郊外に限ったことでは、ありません。 都内で有名な田園調布なども、住民の高齢化で街の衰退が進んでいると言われています。

中島: 大規模ニュータウンや団地なんかは、そうですね。

同じ時期に開発された地域ほど、一斉に高齢化が進みます。

これは郊外だけでなく、都心部でも見られる現象です。

マンションも一つの街

田中:

大規模マンションになると、ある意味一つの街と言えます。

築40年、50年経過したマンションは、単なる経年劣化した建物というだけでなく、住民も高齢化しています。

既に、大規模修繕にかかる費用が捻出できないマンションや、電気料金の高騰により、共用部の電気代が数百万円に上っているタワマンの持続可能性を疑問視する声も上がっています。

40年後、50年後のマンションの将来は・・・

- ・住民の高齢化により合意形成が取れない

- ・管理費や修繕積立金が想像を絶するほど値上りしている

- ・建物の高齢化により負の財産になっている可能性がある

と、私は考えます。

将来的には、合意形成の困難や費用負担の増大により『負の遺産』と化すリスクも指摘されます。

街の寿命を延ばす新陳代謝

中島: どのエリアであっても、街の寿命が尽きれば資産性が無くなるのですか?

田中:

そんなことはありません。

先程、申し上げましたが、一斉に大規模に開発されて、同じような年齢層が一斉に入居するから、街も一斉に老いてくるのです。

中島さんの家の周囲は、古い家も多いですが、新しい家も混在していますよね。

中島: はい。お年寄りの古い家もあれば、新しく分譲されているお家もあります。

田中:

そうですよね。私の家の周りもそうです。

私は、今から22年前の30歳の時に、今の土地に引っ越してきました。

当時お年寄りだったご近所さんはお亡くなりになり、空家や空地もあります。

ですが、少し時間が経つと新しいお家が建ったりして、街として少しずつ新陳代謝をしています。

私は、この新陳代謝が大切だと考えています。

古い家もあれば新しい家もある。古い人もいれば新しい人も入ってくる。

終の棲家として長期的なスパンで考えていくうえでは、そのように様々な世代が混在している街の方が良いと考えます。

中島: 少しずつ新陳代謝する街を選べば良いということですね。

街全体が一斉に老いてしまう原因は、同時に開発され、同じ世代が一斉に住み始めることです。

逆に、新旧の家が混在するエリアでは、世代交代が進み、街の活力を保ちやすくなります。

老後資金問題が浮かび上がらせた『持家』の重要性

田中:

今後、日本は、少子高齢化による人口減少により、住宅の需要は減少していくと言われています。

「一生賃貸でも良い」と思う人もいるかもしれませんが、やはりマイホームが欲しいと考える人が多いと思います。

中島: 僕は賃貸なのですが、迷うところです。

田中: 持家の方が良いかなと思えるようなニュースが先日報道されましたので紹介します。

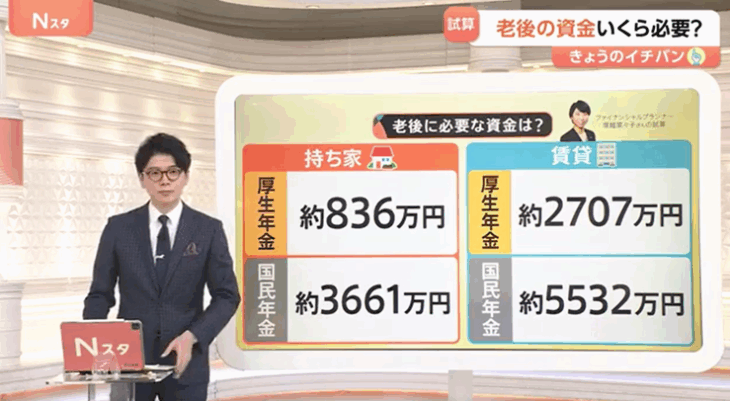

60歳の貯蓄額 希望と現実、調査結果に若者「少ない…」 老後の資金いくら必要?【Nスタ解説】

皆さんは、還暦となる60歳までに、いくら貯蓄額があれば安心できるでしょうか。街で様々な年代の人に、希望額を聞きました。

60歳で貯蓄100万円未満も? 仕事をするシニアが増加

井上貴博キャスター:

2025年に還暦を迎えた、1965年生まれの男女2000人対象に『60歳の貯蓄額』を調査したところ、100万円未満が30%で、中央値は475万円だったということです。(PGF生命調べ)

田中:

2025年6月12日のTBSニュースですが、老後2,000万円問題というのがあったじゃないですか?

老後2,000万円問題というのは、2019年に公表されたもので、今は物価が上昇して2,000万円では到底足りないと試算されています。

持家になると住宅費が軽減されるので、厚生年金の人で老後に必要な自己資金額は836万円。

賃貸の人は、家賃8万円の試算だと老後の必要な資金は2,707万円。

国民年金だと、持家でも3,661万円、賃貸だと5,532万円必要になるという試算が出ています。

中島:

やばいじゃないですか!

やっぱり、持家の方が良いじゃないですか!?

田中: 私もそう思います。

持家は老後の住宅費負担を軽減でき、将来の自己資金を大きく左右します。

近年では物価上昇により『老後2,000万円問題』はさらに深刻化し、安心できる住まいの確保が重要視されています。

まとめ:多世代が共存する街の価値

中島: 終の棲家として永住をするのであれば、どんな街を選べば良いんですか?

田中: 今回のお話のまとめにもなりますが、一斉に同世代が入居する大規模団地は、40年50年で必ず街も一斉に老いることになります。

そのため、これから購入するのであれば、数百世帯単位で一斉に開発される住宅街ではなく、様々な世代が混在している街の方が少しずつ新陳代謝をしますので、街の老いるスピードは緩やかです。

中島: 生物が生き残るには、新しい遺伝子が混ざっていく『多様性』が必要と言われていますが、街もそれに似ているかもしれませんね。

田中:

そうですね。確かに似ていますね。

同世代だけで構成されている街は、更新のタイミングが重なってしまい、一気に老いてしまう。

その点は、同じかもしれませんね。

それでいて、駅やバス停から徒歩圏で、全国チェーンのドラッグストアやカフェなどが出店しているエリアは、住宅街としての利便性と需要が両立されていると言えます。

中島: それは大事ですよね。

田中: 他にも・・・

- ・災害リスクが低いエリア選び。

- ・行政の経済力を考慮して居住誘導区域を選ぶ。

中島: 資産性があるエリア選びというのは、難しいですね。

永く住み継ぐには、同世代が集中しない新陳代謝のある街、そして災害リスクや利便性にも優れた場所を選ぶのが理想です。

街の『多様性』が、持続可能性の鍵を握ります。

『みらい価値診断』で診断する

みらい価値診断をお試しください

田中:

持家が良いからと言って、何でも良いワケではありません。

そんなときに便利なのが、私どもゼロシステムズで開発した『みらい価値診断』です。

中島: これは、やってみると面白いですよね!

田中:

この『みらい価値診断』では、物件の立地条件をチェックするだけで、その住宅地の資産性の目安を測ることができます。

ゲーム感覚で楽しめますので、ぜひ、使ってみてください。

本日も勉強になりました。

田中先生ありがとうございました!

ありがとうございました!

SNSからも質問を受け付けております

住宅ローンお役立ちツール

以下のツールを使うことで、住宅ローン審査や金利の計算などが簡単にシミュレートできます。

- ■ 住宅ローン

- ・住宅ローン審査1分間セルフチェック

- ・住宅ローン金利シミュレータ

- ・住宅ローン返済比率チェッカー

- ・住宅ローン破綻チェッカー

- ■ 控除 補助金 諸費用

- ・住宅ローン控除シミュレータ-2025年版-

- ・仲介手数料 かんたん計算機

- ・子育てエコホーム支援事業セルフチェック

- ・諸費用比較チェッカー

- ■ 耐震 査定

- ・耐震性能セルフチェック

- ・みらい価値診断

- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)

- ・新規の借り入れで比較

- ・借り換えで比較