【不動産市場】2026年秋!売れ残る郊外!そもそも..どこからどこまでが郊外なのか?売れない土地の見極め方を解説!

今回のテーマ『売れる郊外と売れ残る郊外!そもそも郊外ってどこからどこまで?』

【不動産市場】2026年秋!売れ残る郊外!

郊外の一戸建てが売れ残っている——

“郊外”と聞くと、どんなエリアを思い浮かべるでしょうか。

そもそも、『郊外』という言葉は曖昧で、どこからどこまでを指すのか明確ではありません。

この曖昧さが、住宅の売れ行きにも影響します。

そこで今回は、『売れる郊外』と『売れ残る郊外』の違いを解説していきます。

今回のテーマは、

『売れる郊外と売れ残る郊外!そもそも郊外ってどこからどこまで?』

ということで、今回もよろしくお願いします!

よろしくお願いします。

- 執筆者:田中 勲

(宅建士、ホームインスペクター、FP) - YouTube – 田中勲の『不動産の知恵袋』

- -田中勲│こんな建売住宅は買うな

- Instagram – ゼロシステムズ|田中勲

- 専門家プロファイルを見る

※記事はラジオ収録用の原稿を元に要約しております。そのためYouTube動画と内容が異なる部分がございます。

郊外という言葉の曖昧さと問題提起

田中: 最近、分譲地を見回すと、売れ残っている土地をよく目にします。

中島: 確かにSNSなどでも「郊外は資産性がない」「買っても値下がりするだけ」という声が多いですよね。

田中:

そうなんです。

ただ、そもそも郊外とはどこからどこまでを指すのか?意外と語られていませんよね。

中島: 確かに漠然と「郊外」と言われますが、具体的な定義は聞かないです。

田中: そこで今回は、都市 / 市街地 / 郊外の相対性の違いと資産性についてお話ししていきます。

- ・「郊外」には法的な定義がなく、人によって解釈が異なる。

- ・「郊外=資産性がない」と一括りに語られる風潮に注意が必要。

- ・本編では、郊外・市街地・都市の違いと資産性を整理する。

都市 / 市街地 / 郊外の相対性

田中: まず郊外という言葉に、法的な定義があるわけではありません。

中島: そうなんですか!?

田中: はい。都市計画などの法律で定められた言葉ではないので、厳密に『ここから都市、ここから郊外』と線引きはありません。

中島: だから「柏市や、さいたま市は郊外?」「世田谷は郊外?」と、人によって意見が分かれるんですね。

田中:

そうなんです。

埼玉県民からすると世田谷は都会ですが、中央区や港区の人からすると世田谷は郊外。

このように立場で見え方が違うんです。

中島: 同じ場所でも中心の置き方で都市か郊外かが変わるんですね。

田中: Wikipediaなどで郊外について調べてみました。 『郊外』とは「都市の外側に広がる住宅地」や「都市に隣接する住宅地。」または、「都市の通勤距離内ある住宅地」とされています。

中島: 郊外の定義って曖昧なんですね。

田中:

要は、相対的な概念なんです。

大きなスケールで言えば23区中心、それを外から見れば郊外。

もっと狭めれば、駅を中心に『駅前は都市・少し離れれば市街地・さらに外は郊外』と区分できます。

『都市部まで通勤が可能な、都市部の外側に広がる住宅地』と考えると分かりやすいと思います。

中島: なるほど。都市部に通勤できる範囲というわけですね。

- ・「郊外」には法的な定義がなく、人それぞれ解釈が異なる。

- ・都市 / 郊外 の区分は、比較する中心で変わる相対的な概念。

- ・大きなスケール=23区中心、小さなスケール=駅中心で段階的に捉える。

駅前は都市か?具体例で読み解く (大宮 / 柏 / 八王子)

田中: 例えば、大宮駅から徒歩5分以内のエリアを郊外だと思いますか?

中島:

大宮駅前は、どう考えても都市ですよね。

ところで、都市の定義ってあるんですか?

田中: こちらもWikipediaなどで調べると、『都市とは、人口が集中し、商工業やサービス業といった第二次産業や第三次産業が発達した中心地となる地域』とされています。

中島: 要するに、お店がたくさんがって、栄えている街ということですね。

田中:

そうです。大宮駅前は都市であって郊外ではありません。

同じように、柏駅や八王子駅の駅前も高層ビルや商業施設が集中していて、都市の定義に当てはまります。

中島: でもメディアでは「八王子は郊外」と一括りにされることがありますよね。

田中:

私もいつも違和感を覚えます。

駅前はどう見ても都市。相対的に、どこを基準にするかで『都市か郊外か』のラベルは変わってしまうんです。

中島: 中心をどこに置くかによって判断が変わるんですね。

田中:

東京23区という都市部の周囲には、東京多摩地区、神奈川、埼玉、千葉が隣接しており、そこから都市部へ通勤可能です。

そのため、大きなくくりでいうと、東京23区の隣接に広がる県は、全て郊外と言えます。

- ・主要駅前 (大宮 / 柏 / 八王子など) の徒歩圏は都市的なエリア。

- ・同じ市でも「駅前は都市 / 駅から離れれば郊外」という構造がある。

- ・八王子=郊外 といった一括ラベリングには注意が必要。

鴻巣 / 北本のケーススタディ (出口差 / 徒歩圏で変わる顔)

北本駅東口

北本駅西口

田中:

鴻巣駅は出口で性格が変わります。

西口は駅前から住宅街で郊外。

東口は駅直結の商業施設とマンションがあり、徒歩1〜2分のごく狭い範囲は都市と見なせます。

中島: 東口でも徒歩数分を超えると小規模店舗と住宅が混在する市街地。その先は商店が減り住宅が広がる郊外。という流れですね。

田中: 北本駅は商業ビル型の駅ビルはなく、分譲マンションはいくつかある程度。駅前は都市までは届かず市街地に止まります。徒歩5〜10分以遠は低層住宅中心で郊外です。

中島:

駅を中心に半径で見ると、

駅前=都市的 / 近接=市街地 / 外縁=郊外

というミクロな区分が掴めます。

- ・鴻巣は西口=郊外 / 東口の徒歩1〜2分のみ都市 / 以遠は市街地→郊外へ遷移。

- ・北本は駅前=市街地 / 徒歩5〜10分以遠は郊外(低層住宅中心)。

- ・出口差と徒歩圏で都市 / 市街地 / 郊外が切り替わるため、駅中心のミクロ区分が有効。

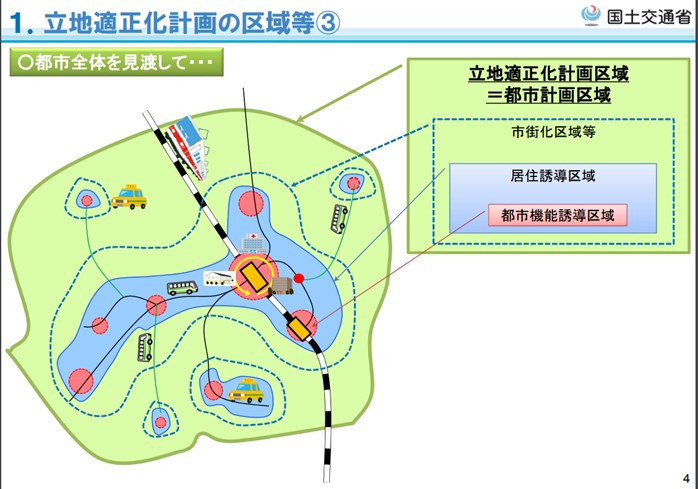

都市計画区分と資産性の序列

居住誘導区域

田中:

都市計画の区分で資産性を並べると、

概ね 都市機能誘導区域 > 居住誘導区域 > 市街化調整区域 です。

資産性が高いということは、購入時の価格も高くなりがちという意味でもあります。

中島:

駅前中心の都市機能誘導区域は価格が高く、一戸建てでは手が届きにくいですね。

現実的には居住誘導区域が狙い目になりそうです。

田中:

居住誘導区域は自治体が生活インフラを維持する前提のエリアです。

住宅地としての継続性が見込め、値下がり耐性も比較的高いと考えます。

中島: 利便性 / 価格 / 広さはトレードオフですね。利便性が高いほど高価に、郊外へ行くほど広さは確保しやすい。

田中:

市街化調整区域でも、たとえば34条11や43条の開発許可に該当する住宅地は、住宅であれば建替え可能なケースがあります。

一方で、詳細は次セクションで触れますが、34条12は建替え制限が重く、流通性が落ちやすい点に注意が必要です。

- ・序列の目安は「都市機能誘導区域 > 居住誘導区域 > 市街化調整区域」。

- ・一戸建ての現実解は「居住誘導区域」=インフラ維持が前提で資産性が安定しやすい。

- ・市街化調整区域は建替え可否に差があるため、条項の確認が必須(34条11/43は可の例、34条12は要注意)。

居住誘導区域についてはこちら↓

郊外の一戸建て!ここなら価値が下がらない!

売れ残る郊外の特徴と回避策 (34条12号に注意 / みらい価値診断)

田中: 近年、資産性が大きく落ちているのが市街化調整区域の34条12号に該当する住宅です。建替えできる人が限定されるため、将来の流通性が極端に低くなります。

中島: 誰でも建替えできないとなれば、売却するときに買い手がつきにくくなりますね。資産価値の維持という点では致命的です。

田中: はい。実際にこの区域の土地は、現在かなり売れ残っている状況です。郊外すべてが悪いのではなく、区域ごとの差が大きいことを知ってほしいと思います。

中島: 購入を検討する際には、自分の物件がどの区域にあるのかを必ず確認する必要がありますね。

田中:

そこで役立つのが みらい価値診断 です。

10年後の住宅需要を見据えて、人口動態やインフラ状況を基にエリアを5段階で評価します。これを使えば区域だけでなく将来性まで見通すことができます。

中島:

ゲーム感覚で利用できて、しかも無料。広告も出ないので気軽に試せますね。

不安に感じやすい郊外の一戸建ての価値も、区域の確認とみらい価値診断を組み合わせれば納得して判断できますね。

田中:

人口動態やインフラの整備状況などを分析して、そのエリアのポテンシャルを5段階で評価しています。

10年先を見据えて住宅需要を判断できるので、購入の参考にしていただけます。結果を比べることで議論も深まると思います。

- ・市街化調整区域の34条12号は建替え制限が強く、資産性が大きく低下している。

- ・郊外の資産性は「区域ごとの違い」を理解しないと誤解を招く。

- ・購入前には区域確認+みらい価値診断の活用で、将来性を客観的に評価できる。

市街地調整区域等についてはこちら↓

不動産の価値が「上昇」するエリアと「下落」するエリアの見分け方を解説!

今回も勉強になりました。

田中先生ありがとうございました。

ありがとうございました!

SNSからも質問を受け付けております

住宅ローンお役立ちツール

以下のツールを使うことで、住宅ローン審査や金利の計算などが簡単にシミュレートできます。

- ■ 住宅ローン

- ・住宅ローン審査1分間セルフチェック

- ・住宅ローン金利シミュレータ

- ・住宅ローン返済比率チェッカー

- ・住宅ローン破綻チェッカー

- ■ 控除 補助金 諸費用

- ・住宅ローン控除シミュレータ-2025年版-

- ・仲介手数料 かんたん計算機

- ・子育てエコホーム支援事業セルフチェック

- ・諸費用比較チェッカー

- ■ 耐震 査定 診断

- ・耐震性能セルフチェック

- ・みらい価値診断

- ・賃貸派?持家派?セルフチェック

- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)

- ・新規の借り入れで比較

- ・借り換えで比較