【建売住宅の耐震性】地震に弱い家の見極め方!

~南海トラフ・首都直下型地震・東日本大震災!耐震診断~

【不動産知識】耐震等級なし!?もし明日、大地震が来たら…あなたの家は大丈夫⁉︎

家が倒壊する

必ず来ると言われている大地震。

もし明日大地震が来たら…っと思うと、とても不安になります。

南海トラフ地震、首都直下型地震。

あなたの家の耐震性能は、本当に大丈夫でしょうか?

今回は、地震大国「日本」における住宅事情と防災対策について、深掘り解説します

今回のテーマ『もし明日大地震が来たら?住宅の耐震性と防災対策!』

本日もよろしくお願いします。

早速ですが、本日のテーマはこちらです。

『もし明日大地震が来たら?住宅の耐震性と防災対策!』

東日本大震災から今年で14年目を迎えましたね。

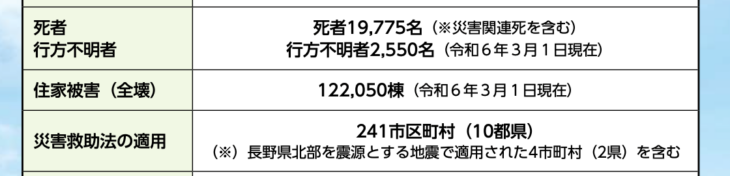

復興庁による東日本大震災の被害データ

そうですね。

被災された皆様には、改めましてお悔やみ申し上げます。

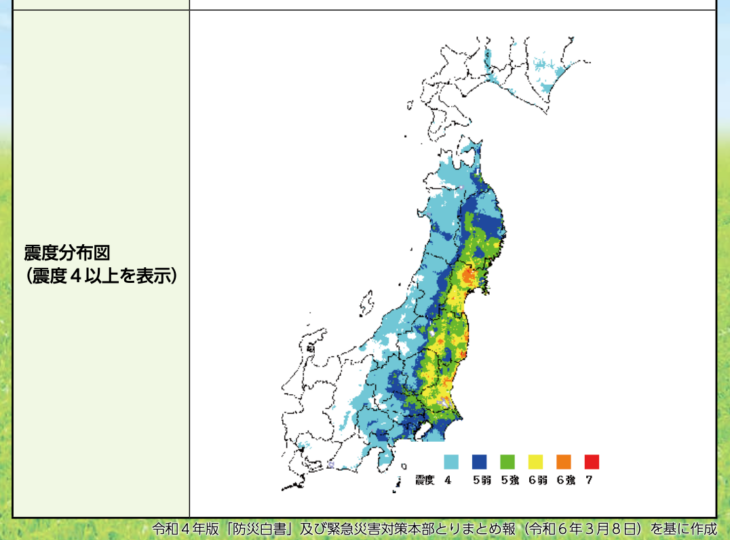

東日本大震災ですが、昨年(2024年) 12月に発表された復興庁のデータによると、やはり、かなり広い範囲で地震の被害があったことがわかります。

■震度分布図

■被災者数

改めて被災時のポストなどを見ましたが、信じがたい光景ばかりでした。

そうですよね。

東日本大震災で全壊してしまった住宅の件数ですが、約12万2,000棟にものぼります。

そんなに多くの住宅が全壊してしまっていたんですね!

住宅を取り扱う立場というのもあって、大変痛ましく感じています。

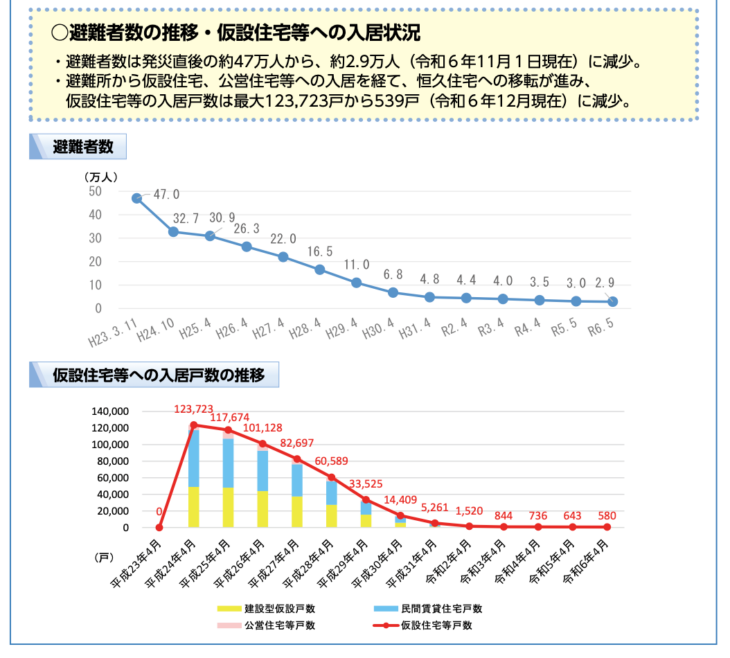

↓こちら↓は現在までの避難者数と仮設住宅の入居状況を示したものですが、どちらも減少しています。

仮設住宅入居戸数は約12万3,000戸から539戸になっています。

■避難者数・仮設住宅等への入居状況

そうですね。

このグラフを見ると7~8年くらいでやっと落ち着いてくると感じます。

やはり日常を取り戻すまでには多くの時間がかかりますね。

大地震への備えというのは、私たちの日々の生活において、非常に重要なテーマです。

その通りです。

今回は、これから予測される日本の大地震と、住宅の耐震性能や対策、そして地震への備えについてお話ししていきます。

ぜひお願いします!

それでは、今回は↓こんな感じ↓で進めて行きます!

※記事は撮影前の原稿を元に要約しております。そのためYouTube動画と内容が異なる部分がございます。

動画を再生しつつ読み進めください。

質問:築45年の木造住宅は大丈夫?

まずは、視聴者さんから、今回のテーマに関連した質問を頂きましたのでご紹介します。

自宅の耐震性が心配です。どのように確認すれば良いですか?

田中先生、中島さんこんにちは! チャンネル登録をしていつも観ています!

私は築45年のリノベーションした中古一戸建てを購入して住んでいますが、最近、南海トラフ巨大地震や首都直下地震のリスクが高まっていると聞き、不安を感じています。

自宅の耐震性が心配なのですが、どのように確認すれば良いでしょうか?

また、耐震性が不十分だった場合、どのような対策を講じれば良いのか教えていただきたいです。

くるくるマカロンさんからのご質問

くるくるマカロンさん、ご質問ありがとうございます。

質問者様のご自宅は『旧耐震基準』で建てられた建物

くるくるマカロンさんのご質問は、多くの方が抱える不安だと思います。

築45年ということは、1980年頃の建築ですね。

日本の耐震基準は1981年に大きく改正され、それ以前の基準を『旧耐震』と呼びます。

したがってご質問者様のご自宅は旧耐震基準で建てられている可能性が高いです。

そうなると、耐震性に不安が残るということですね。

■耐震診断をお勧めします

お伝えしづらいですが、その通りです。

まずは、専門家による耐震診断を受けることをおすすめします。

自治体によっては、耐震診断や改修に対する補助金制度を設けている場合がありますので、地元の役所に問い合わせてみてください。

耐震診断の結果、耐震性が不十分と判明した場合、どのような対策が必要でしょうか?

■耐震性が不十分だった場合の対策

耐震補強工事を検討する必要があります。

具体的には、壁の補強や基礎の補強、金物の取り付けなどがあります。

これらの工事により、耐震性を高めることができます。

なるほど。

費用面での心配もあるかと思いますが、補助金制度の活用が鍵となりますね。

その通りです。

まずは、専門家に相談し、適切な対策を講じることが大切です。

くるくるマカロンさん、ご参考になりましたでしょうか?

警戒せよ!日本の大地震

それでは、次はコチラです!

『警戒せよ!日本の大地震』

解説お願いします!

日本は地震大国と呼ばれるほど、地震のリスクが高い国です。

特に、今後発生が懸念されている大地震として、南海トラフ巨大地震と首都直下地震が挙げられます。

南海トラフ巨大地震は、日本列島の南側に位置しているプレートの沈み込みで起こると言われています。

静岡県、和歌山県、高知県への被害が大きいと言われています。

過去にも、1946年の昭和南海地震など、M8程度の大規模な地震が発生しています。

専門家によれば、今後30年以内にマグニチュード8 〜9の地震が発生する確率は80%程度とされています 。

そうですよね。

70%から80%に引き上げられたニュースも話題になりましたよね!

はい。

さらに、首都直下地震も懸念されています。

東京都は令和4年5月に被害想定を見直し、『東京都の新たな被害想定』を策定しました。

この中で、都心南部直下地震が発生した場合、最大で約6,000人の死者、約19万棟の建物被害が想定されています。

関東圏に住んでいる多くの方は都内に出る機会もありますから、他人事ではないですね。

その通りです。

これらの地震に備えるためには、日頃からの準備が重要です。

どのような備えがあると良いでしょうか?

まず、住宅の耐震性を確認し、必要に応じて耐震補強を行うことが重要です。

また、家具の固定や非常用持ち出し袋の準備など、日常生活の中で、できる対策も講じておくべきです。

なるほど。

ありがとうございます。

住宅の耐震性能とその評価方法

それでは次は『住宅の耐震性能とその評価方法』ですが、どのように評価されるのでしょうか?

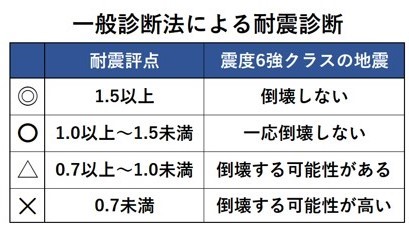

住宅の耐震性能は、日本では『耐震等級』という基準で評価されます。

これは住宅性能表示制度に基づくもので、等級1から等級3までの3段階があります。

- 耐震等級1:建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たすもので、震度6強から7程度の地震に対して、倒壊しないレベルとされています。

- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の強度を持ち、学校や病院などの避難所に指定される建物の基準となっています。

- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の強度を持ち、消防署や警察署など防災拠点となる建物と同じ基準です。

耐震等級が高いほど、地震に強い住宅ということですね。

その通りです。

特に近年の地震では、耐震等級3の住宅が被害を最小限に抑えているという報告もあります。

設計図書など確認すれば、どの耐震等級で設計されているか調べることができます。

耐震等級を取っていない新築も存在します

実は耐震等級をとっていない新築一戸建ても少なくないんです。

そうなんですか?

新耐震基準ギリギリの物件も、未だに結構あるんです。

築年数が古い場合は、専門家に依頼して耐震診断を受けることをおすすめします。

ゼロシステムズでも、住宅を購入される方に耐震診断を行なっていますよね。

はい。

ゼロシステムズの仲介で物件を購入される方には、新築でも必ず耐震診断を実施しています。

新築でも耐震性が劣る物件がありますから、今後のことを考えると絶対に耐震診断した方がいいですよね。

具体的には、どんなことを行なっているんですか?

それでは次のトピックで、耐震診断について実際の診断書もとに細かく説明していこうと思います。

震度7に耐えられる家とは?

では続いて『震度7に耐えられる家とは?』です。

地震で家が壊れないか?

これはみなさんすごく心配していることですよね。

耐震性能は何をもって決まるんですか?

耐震性能は壁量バランスで決まる

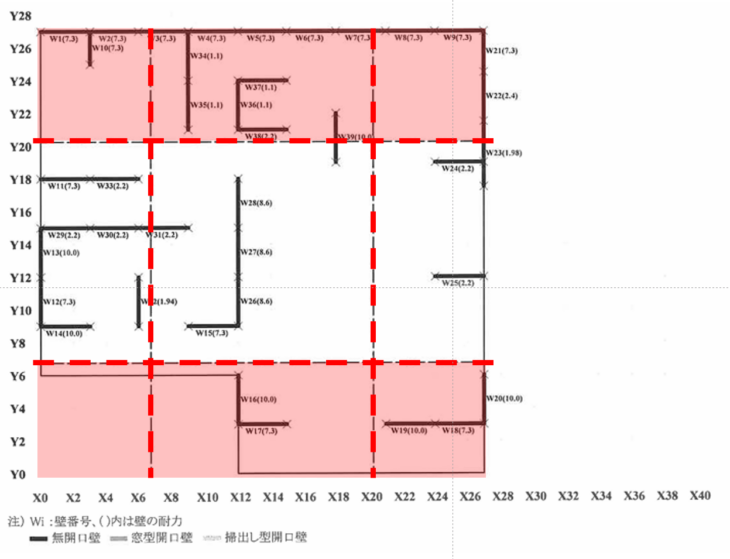

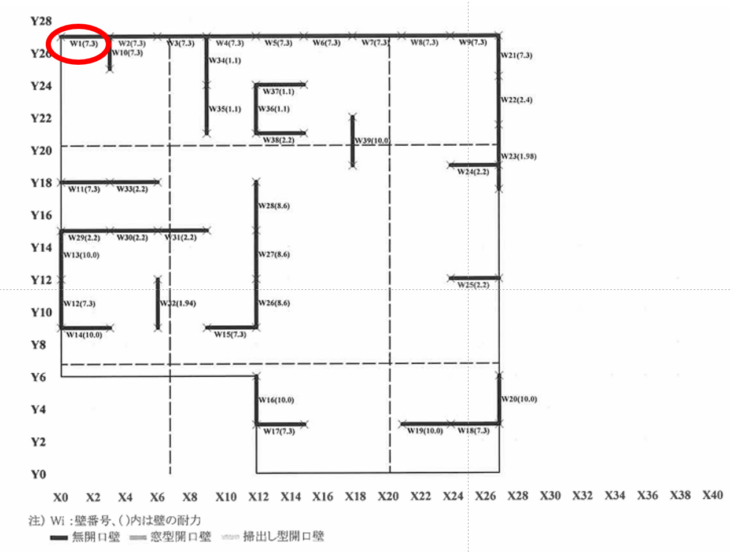

私たちが行う一般診断法による耐震診断では、壁量のバランスが大切になっています。

壁量バランスで耐震性能が決まると言えます。

以前、築8年のアーネストワンの物件を徹底解剖した時にもお話しされていましたね!

■アーネストワンの物件を診断した際の動画

【建売住宅】アーネストワンは欠陥住宅なのか!?

一戸建てを買取って徹底的に住宅診断してみた!

そうですね。

一般的に「地震に強い家」と言えば、柱が太い家と思われる方が多いですが、現代の建築では、柱の太さでなく壁量バランスが重要です。

2、3階建ての住宅で、荷重がかかるのは1階です。

ですので、1階には壁がたくさんあった方が地震に強いと言えます。

それも、たくさん壁があるだけではなく、配置のバランスが重要になってきます。

実際の診断書を見ながら解説

なるほど。

壁の量と配置バランスですね。

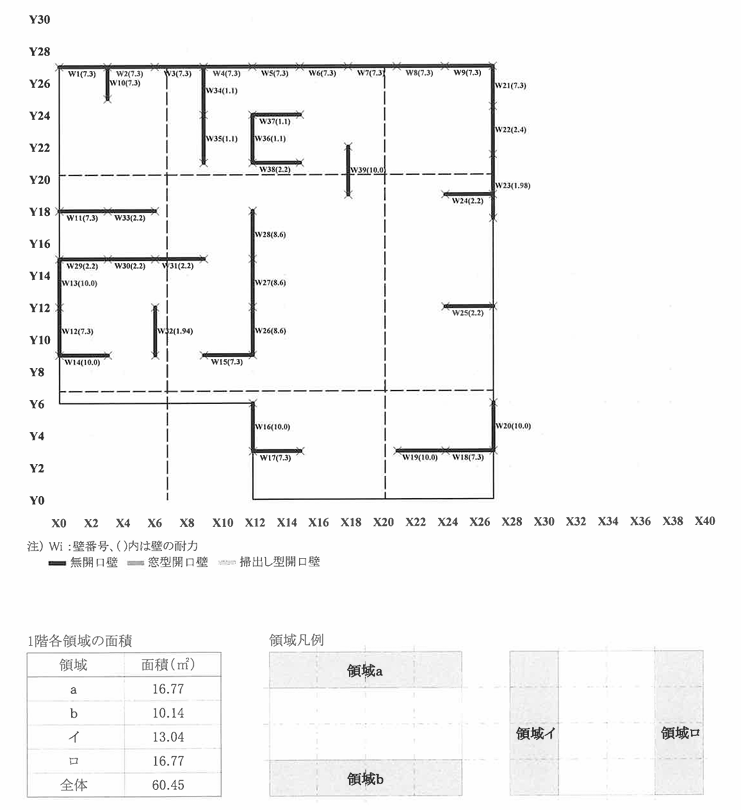

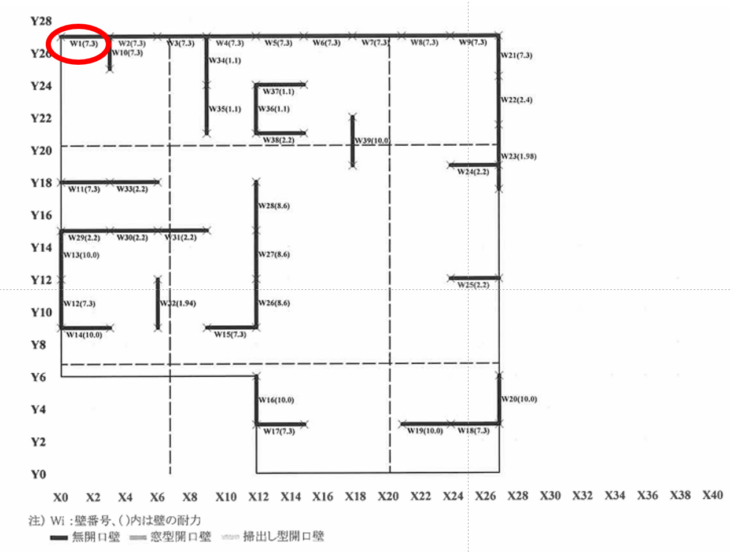

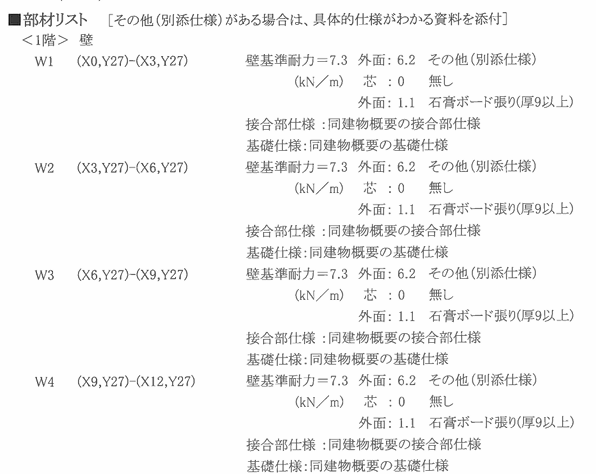

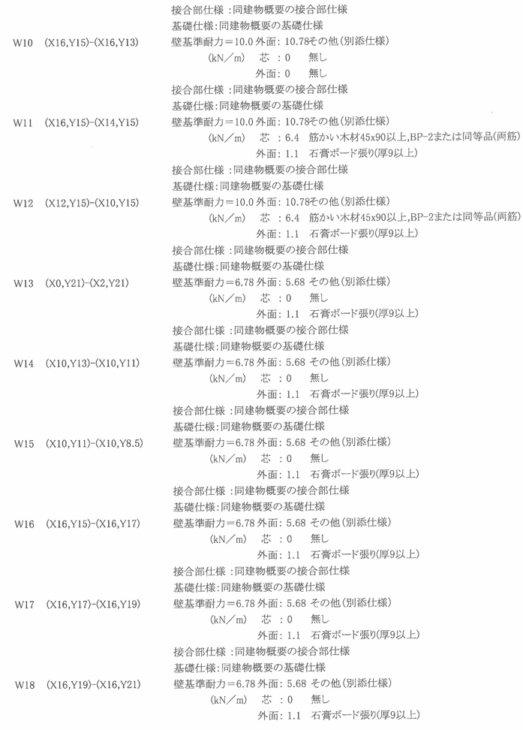

耐震診断で壁量バランスを調べるときには、その物件の間取り図の壁を耐震診断のフォーマットに書き込みます。

その際には、1つ1つの壁にW1、W2、W3、と番号が振られます。

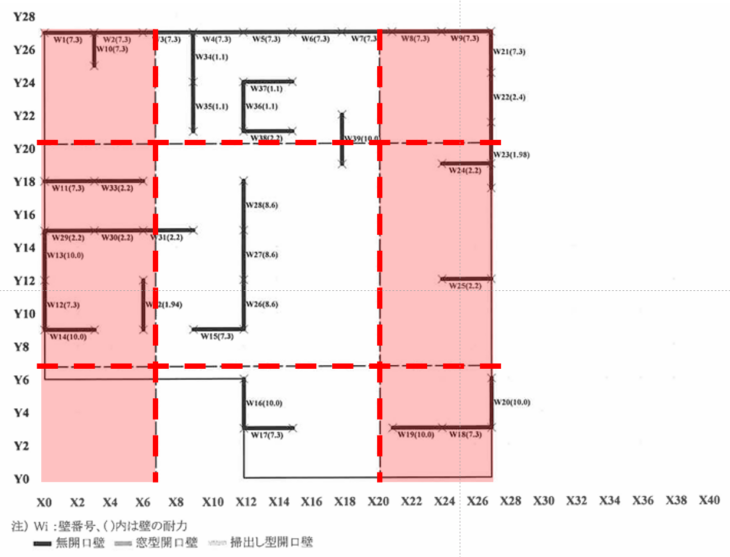

そして、間取りをこのように分割します。

これを四分割法といいます。

次にX軸とY軸、それぞれの両端の壁量バランスを調べるという作業をします。

壁量のバランスと言っても、見た目のバランスでなく、数値化して調べていきます。

例えば、W1の壁を見てみます。

このW1の壁の壁基準耐力は7.3kN/mです。

この数値が大きければ、大きいほど地震に強い壁と言えます。

この数値は壁を構成している建材(材料)ごとに数値が決まっています。

例えば、外壁がサイディングボードで、その下地には構造用面材が使われていれば、それは、6.2kN/mです。

壁の中に筋交いがあれば、プラスアルファされることがあります。

この事例では、使われていないので0です。

そして、その下の外面とは、室内側の表面のことです。

この物件では、石膏ボードが貼られているので、1.1kN/mです。

これを足し算することで、7.3kN/mとなります。

※6.2kN/m+1.1kN/m=7.3kn/m

このように、耐震診断では、全ての壁をチェックして、壁量のバランスを調べます。

すごく細かく調べるんですね!

大変そうだ!

ここまでは人力でチェックするので大変です。

ですが、これ以降の作業は耐震診断のソフトがありますので、自動的に計算されます。

こちらの物件は2階建てです。

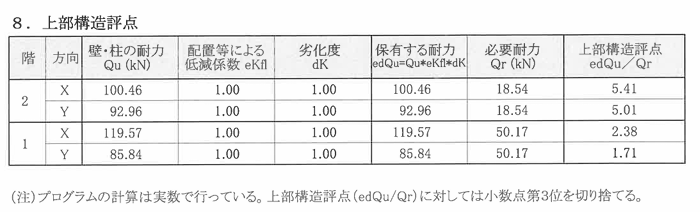

この耐震診断では、1階と2階、それぞれのX軸、Y軸の必要耐力の数値ができます。

例えば、この事例では、1階のX軸とY軸の必要耐力は、それぞれ、50.17です。

この50.17が、基準になります。

X軸とY軸の必要耐力は基本的に同じになります。

これは、建物は上から見て正方形に近い方が壁量バランスが良くて、地震に強いという考え方だからです。

耐震セルフチェッカーのチェック項目にありましたね!

みんながみんな専門家に耐震診断を依頼できないでしょうからと、誰もがご自身の住んでいる物件の耐震性を簡易的にチェックできるサイトを作りましたよね。

ぜひ使ってみて下さい!

耐震性能セルフチェックはこちらです

お話を戻しますね。

実際には、正方形で壁量バランスが完璧な建物は、そう多くありません。

正方形の家というより、長方形・・・縦長のイメージですよね。

多くはそうですよね!

それでは次に『保有する耐力』の部分を見てください。

X軸の保有耐力は、119.57、Y軸は、85.84となります。

XとYで、同じではありませんが、必要耐力の50.17を大きく上回っています。

どれくらい余裕で上回っているかというのは、一番右の列を見ます。

X軸は、2.38、Y軸は、1.71となります。

1階より2階の方が数値が高いのは、なんでですか?

いい質問ですね!

2階は上からの荷重(重さ)がかかってこないからです。

ですので、5.41と、1階よりも余裕で数値が上回っています。

なるほど!

この数値が、耐震診断では、構造評点となります。

1階のX軸であれば、構造評点は、2.38、Y軸であれば、1.71という具合です。

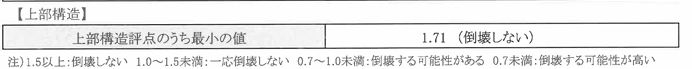

それでは「建物全体の評点は何点か?」と考えるときには、全体の平均点にしたいところですが・・・耐震診断では一番小さい数字を採用します。

よって、この場合の構造評点は1.71となります。

1.71は「倒壊しない」って書いてありますが、地震に強いのですか?

評点が1.5以上であれば、強いです。

具体的には、1.0であれば、震度6強から7程度の地震がきても「一応、倒壊しない」という考え方です。

「一応」って引っかかりますね。

「人命を奪うような潰れ方はしない」という意味なんです。

評点1.0以上であれば、建築基準法の新耐震基準と言えます。

ですので、これが耐震等級1相当になります。

そして、1.25以上であれば、耐震等級2相当と言えます。

ということは、1.71なら耐震等級3相当ってことですか?

そういうことです。

この一般診断法による耐震診断を実施すれば、その建物の耐震性の目安を確認することができます。

4月から、2階建ても構造計算が義務化されます。

それに併せて耐震診断も実施しすれば、今後の大地震への備えとして万全ですね。

そうですね。

新築でも耐震等級がわからない物件もありますので、これから物件を購入される方は耐震診断をした方が良いと思います。

地震が来る前と後にできる防災チェックリスト

それでは次は『地震が来る前と後にできる防災チェックリスト』ということですが、どんな点をチェックしておくべきでしょうか?

地震対策は「家が揺れる前に始まっている」と言っても過言ではありません。

私たちは、日頃からの備えを怠らないことで、被害を最小限に抑えることができます。

そこで、今回は『防災チェックリスト』を用意しました。

『防災チェックリスト』いいですね!

いざというときに慌てないように、事前の準備が大事ですよね。

その通りです。

では、チェックリストを見ていきましょう。

防災チェックリスト

- 1. 家具家電を固定

- * 大型の棚や冷蔵庫などは、専用の器具で壁に固定しましょう。

- * テレビや電子レンジも滑り止めを使用することで、転倒を防げます。

- 2. 非常用持ち出し袋の準備

- * 食料、水、懐中電灯、モバイルバッテリー、医薬品など、最低3日分を準備したい。

- * お子さんがいる家庭は、ミルクやおむつも忘れずに。

- 3. 避難経路と集合場所を把握

- * 家族や職場で、地震発生時の避難ルートを確認。

- * 最寄りの避難所と、その行き方を把握しておく。

- 4. 家の耐震性

- * 1981年以前に建てられた住宅は「旧耐震基準」の可能性があるため、専門家に相談を。

- * 家の耐震性が不明な場合は耐震診断を受ける。

- * 地震保険の加入状況と適用範囲を確認する。

- 5. ライフラインが止まった時の対策

- * 電気、ガス、水道が止まる可能性を考え、ポータブル電源やカセットコンロを備えておく。

- * トイレが使えなくなることもあるため、簡易トイレを用意。

なるほど。

こうやってリストにしておくと、具体的に何をすればいいのか分かりやすいですね。

そうですね。

防災は『やるか/やらないか』の二択ではなく『どこまでやるか』の問題です。

いざというときに動けるようにしておくことが大切ですね。

地震が発生した後は、どのように対応すればいいのでしょうか?

まず、冷静に行動することが重要です。

揺れが収まったら、周囲の安全を確認し、家族や近隣住民と安否確認を行いましょう。

その後はどんなことに気を付けるべきでしょうか?

ポイントは次の4つです。

地震発生時に気をつけるポイント

- 1. ライフラインが停止した場合の対応

- * 二次被害(特に火災)を防ぐための行動をとる。

- * ガス漏れの可能性があるため、復旧するまで火の使用を控える。

- * 電気のブレーカーが落ちてもすぐに上げない。

- 2. 自宅の被害確認

- * 室内外の避難経路の確保

- * 建物に亀裂がないか、倒壊の危険がないかを確認する。

- * 保険申請のために建物や家財に被害があった場合は写真撮影して記録する。

- 3. 避難が必要な場合の行動

- * 近くの避難所へ移動し、安全な場所を確保する。

- * 避難先では、感染症対策を考え、マスクや消毒液を活用する。

- 4.復旧計画

- * 保険会社に連絡をして、必要に応じて修理を依頼する。

- * 生活再建のため、行政の支援情報を収集する。

発生直後の対応だけでなく、その後の生活再建まで見据えることが大切なのですね。

そうです。

地震は防ぐことはできませんが、その後の生活を立て直すための準備はできます。

そうですね!

皆さんもぜひ参考にして、自宅の防災対策を見直していただければと思います。

今回の話を聞いて、あらためて地震対策の重要性を感じました。

田中先生、ありがとうございました!

SNSからも質問を受け付けております

住宅ローンお役立ちツール

以下のツールを使うことで、住宅ローン審査や金利の計算などが簡単にシミュレートできます。

- ■ 住宅ローン

- ・住宅ローン審査1分間セルフチェック

- ・住宅ローン金利シミュレータ

- ・住宅ローン返済比率チェッカー

- ・住宅ローン破綻チェッカー

- ■ 控除 補助金 諸費用

- ・住宅ローン控除シミュレータ-2025年版-

- ・仲介手数料 かんたん計算機

- ・子育てエコホーム支援事業セルフチェック

- ・諸費用比較チェッカー

- ■ 耐震 査定

- ・耐震性能セルフチェック

- ・みらい価値診断

- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)

- ・新規の借り入れで比較

- ・借り換えで比較